物流現場のドライバー不足が深刻化。2024年問題による影響や検討したい4つの対策

物流業界では、慢性的なドライバーの不足が問題となっています。

2024年4月1日には、働き方改革関連法の施行によってドライバーに対する時間外労働の上限規制が適用されました。これにより発生する“2024年問題”は、ドライバーの不足をさらに深刻化させることが懸念されています。

社会経済活動の基盤となる物流の持続可能性を維持するには、ドライバーの不足に対応するための対策を講じることが重要です。

この記事では、ドライバー不足の現状や考えられる原因、物流現場で検討したい4つの対策について解説します。

出典:国土交通省『物流の2024年問題について』

物流DXを支える『ロジGo』で効率化を図る

受発注情報の一元管理、配送計画の自動化など、トラック輸送の効率と精度を高めるクラウドソリューション『ロジGo』。

- 1. 物流現場におけるドライバー不足の現状

- 1.1. ▼自動車運転従事者と全職業と比較した有効求人倍率(※)

- 2. ドライバーが不足するのはなぜ?考えられる原因

- 2.1. ドライバーに対する時間外労働の上限規制

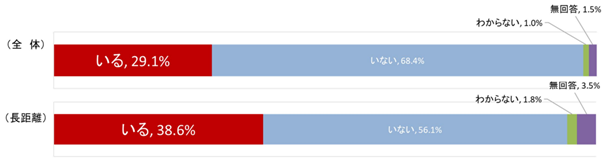

- 2.2. ▼時間外労働の上限規制(年960時間)の対象となるドライバーの有無

- 3. 就業者の高齢化と若年層の入職減少

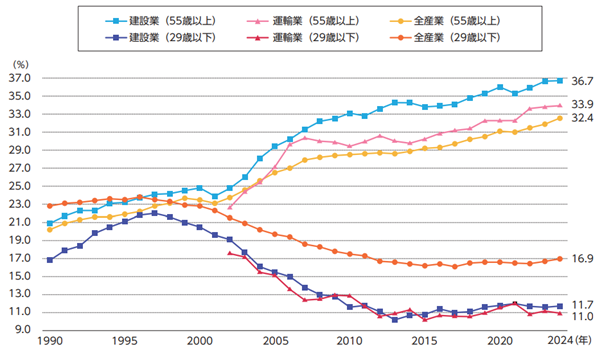

- 3.1. ▼【産業別】就業者の年齢構成の推移

- 4. EC市場の拡大による宅配便の需要増加

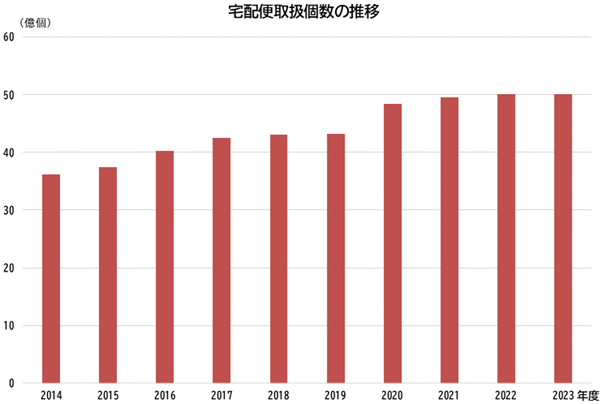

- 4.1. ▼宅配便の取り扱い個数の推移

- 5. ドライバー不足の対策 。物流の標準化・効率化がポイント

- 5.1. ➀伝票やパレットの標準化

- 5.1.1. ▼標準化が進んでいない物流現場の例

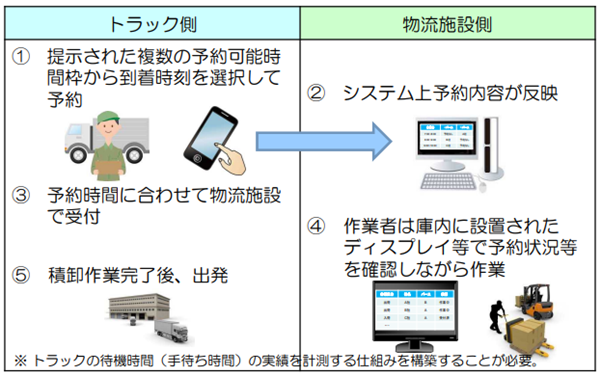

- 5.2. ②トラック予約システムの導入

- 5.2.1. ▼トラック予約システムを利用する基本的な流れ

- 5.3. ③共同配送や帰り荷の実施

- 5.3.1. ▼共同配送と帰り荷の仕組み

- 5.4. ④配送計画・配車業務のシステム化

- 5.5. 『ロジGo』で効率的な配車計画と業務のシステム化を実現!

- 5.5.1. ▼ロジGoでできること

物流現場におけるドライバー不足の現状

物流現場では、ドライバーの不足が深刻化しています。

人材の需要と供給のバランスを示す有効求人倍率をみると、自動車運転従事者は全職業平均より2倍以上も高くなっており、物流現場のドライバーが足りていないことが分かります。

▼自動車運転従事者と全職業と比較した有効求人倍率(※)

| 自動車運転従事者 | 全職業平均 |

| 2.51 | 1.08 |

また、将来人口予測に基づくドライバーの需要予測によると、2028年には約27.8万人のドライバーが不足すると見込まれており、輸送力の低下によって荷物が運べなくなる可能性があります。

さらに2024年4月1日以降は、ドライバーに対する時間外労働の上限規制が適用されています。ドライバーの労働時間や拘束時間が制限されることで生じる2024年問題は、輸送力の低下を招き、物流業界全体にも影響が及ぶと懸念されています。

物流の2024年問題についてはこちらの記事をご確認ください。

2024年問題による物流業界の影響とは?トラック事業者に求められる対策をわかりやすく解説

※2025年4月時点における常用(パートを含む)の数値

出典:厚生労働省『一般職業紹介状況(令和7年4月分)』/国土交通省『我が国の物流を取り巻く現状と取組状況』『物流の2024年問題について』

ドライバーが不足するのはなぜ?考えられる原因

ドライバーが不足する原因には、2024年問題による影響に加えて、就業者の高齢化と若年層の入職減少、宅配便の需要増加などが考えられます。

ドライバーに対する時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制によってドライバーの労働時間が制限されると、1日に運べる輸送量が減少します。これにより、輸送力を維持するための担い手が不足してしまうことが考えられます。

国土交通省の『物流の2024年問題について』によると、時間外労働の上限規制の対象となるドライバーは全体で29%、長距離輸送で38.6%いると報告されています。

▼時間外労働の上限規制(年960時間)の対象となるドライバーの有無

特に長距離輸送を行う事業者では、ドライバーの長時間労働が発生しやすくなるため、労働時間の制限による影響は大きいと考えられます。

出典:国土交通省『物流の2024年問題について』/国土交通省 東北運輸局『物流の「2024年問題」とは』

就業者の高齢化と若年層の入職減少

自動車運送事業を含む運輸業では、就業者の高齢化が進んでおり、若年層の割合が少ないこともドライバーの不足を招く原因の一つと考えられます。

2024年の運輸業における就業者の年齢構成を見ると、全産業と比較して中高年層の就業者が多く、若年層は少なく推移しています。

▼【産業別】就業者の年齢構成の推移

55歳以上の割合は、全産業平均の32.4%に対して、運輸業は33.9%と高く、中高年層が労働力の多くを占めています。[15] また、就業者のうち29歳以下の割合は、全産業平均の16.9%に対して運輸業は11.0%と低い状況です。

今後、高齢就業者の退職や少子化による若年層の入職減少が見込まれるなか、中長期的なドライバーの確保が課題となっています。

出典:国土交通省『日本のトラック輸送産業 現状と課題』

EC市場の拡大による宅配便の需要増加

EC市場の拡大によって宅配便の取り扱い個数が増加しており、ドライバーが不足する原因の一つとなっています。[18]

宅配便の取り扱い個数は、2019年から2020年のコロナ禍に大きく増加が見られており、その後も横ばいで推移しています。[19]

▼宅配便の取り扱い個数の推移

2014年には約36億個でしたが、2023年は約50億個に増加しており、ドライバーによる再配達も物流現場への負担につながっています。物流事業者には、ECによる宅配需要の増加に対応するための対策が求められています。

出典:経済産業省『宅配便が急増中!?』『令和5年度 電子商取引に関する市場調査』

ドライバー不足の対策 。物流の標準化・効率化がポイント

少子高齢化が進行するなか、採用活動によってドライバーの数を増やすことは簡単ではありません。現状のリソースで輸送力を高めるには、荷主と連携した物流負荷の軽減と現場業務の効率化を図ることが重要です。

➀伝票やパレットの標準化

荷主企業との連携・調整によって伝票やパレットを標準化する方法があります。

標準化が進んでいない物流現場では、事務作業や荷役作業が非効率となり、多くの労力・時間がかかりやすくなります。

▼標準化が進んでいない物流現場の例

- 伝票の種類や記載項目が異なっている

- さまざまな規格のパレットを使用している など

物流事業者と荷主企業が連携して標準化を図ることによって、ドライバーの作業効率を向上できるほか、デジタル化・機械化による作業の省人化を進められます。

②トラック予約システムの導入

トラック予約システムは、物流拠点でのバース予約やトラックの入退場を管理するシステムです。

物流拠点や倉庫にトラックが到着した際に、バースが混雑しており荷待ち時間が発生することがあります。トラック予約システムを導入することで、バースの混雑を回避できます。

▼トラック予約システムを利用する基本的な流れ

ドライバーが事前に到着時間を予約することで、効率的な運行計画を立てられます。その結果、トラックの稼働率向上につながるほか、物流拠点に到着してからの荷待ち時間の短縮が可能になります。

出典:国土交通省『「トラック予約受付システム」の導入事例』

③共同配送や帰り荷の実施

限られたドライバーで輸送力を維持するために、荷主企業やほかの物流事業者と連携して、共同配送や帰り荷を実施できる体制を構築することも一つの方法です。

▼共同配送と帰り荷の仕組み

| 輸送方法 | 仕組み |

| 共同配送 | 複数の荷主企業の荷物を1台のトラックに混載して輸送する |

| 帰り荷 | 目的地までの往路だけでなく、復路でも荷物を積載して輸送する |

共同配送や帰り荷を実施することで、トラックの積載効率を向上して輸送力の最大化を図れるようになります。

④配送計画・配車業務のシステム化

担当者の勘・経験に基づいて行っていた配送計画・配車業務をシステム化する方法があります。

配送計画・配車業務では、輸送先・車両台数・荷物の種類・ドライバー・納品日時などの複数の条件を考慮する必要があります。業務の難易度が高いことから、対応が属人化しやすくなります。

人の手で行っていた配送計画・配車業務をシステム化することで、配送ルートの最適化と効率的な配車が可能になり、トラックの実車率・配送効率を高められます。

『ロジGo』で効率的な配車計画と業務のシステム化を実現!

シマントが開発した『ロジGO』は、物流DXやサプライチェーン全体の最適化を支援するクラウドソリューションです。

受発注情報の一元管理、配送計画の自動化、データ分析による改善提案などを通じてトラック輸送効率を高められるため、2024年問題やドライバー不足への対策としてご活用いただけます。

▼ロジGoでできること

- 各種データを取り込み自動で最適な配送計画を作成

- ドライバーの休憩時間や連続運転時間などの労務管理

- 配送・出荷データの分析に基づく実車率・配送効率の向上 など

詳しくは、こちらをご確認ください。